先行示范 全国首部城市更新立法 ——《深圳经济特区城市更新条例》解读

一、深圳城市更新的前身

2009年,《深圳市城市更新办法》出台,深圳在全国率先提出“城市更新”的概念,以“拓荒牛”的精神积极探索、大胆创新,走出了一条对存量土地二次开发的新路子。经过十余年的市场实践,城市更新已经成为除土地整备、棚户区改造外盘活存量土地的“三驾马车”之一,为城市的发展与建设起到了至关重要的作用。

(一)城市更新承担着增加住房供应和保障房建设的重要任务

根据《深圳市住房发展2020年度实施计划》,我市居住用地占建设用地的22.6%,远低于国家《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137-2011)》中25%-40%的下限标准;同时深圳的人口每年大幅增长,2014-2018年常住人口增加量达到225万,而新增住房仅有24万套,新增住房供应远远跟不上新增人口的规模,供需失衡成为房价持续上涨的根本动因。

1. 城市更新成为居住用地供应的重要渠道。根据统计,仅2019年,通过城市更新供应的居住用地的面积就达到66公顷,占全市居住用地供应量的35%,在各类用地供应中占比最高。

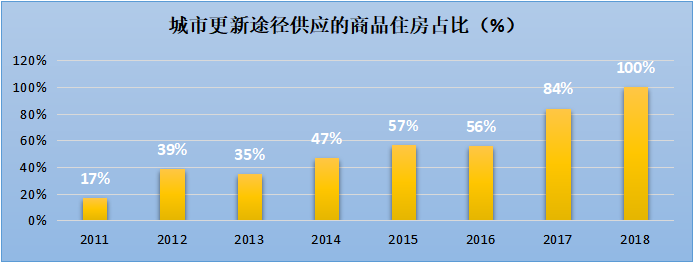

2. 城市更新成为商品住房供应的重要渠道。2011年起,通过城市更新途径供应的商品住房面积占全部商品住房供应总面积的比例逐年提高,到2018年已接近100%。

3. 城市更新已成为公共住房供应的主要渠道。根据《深化住房制度改革加快建立多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》,到2035年,新增建设筹集各类住房170万套,其中公共住房不少于100万套。计划2018-2020年建设筹集各类住房42万套,其中公共住房不少于25万套,商品住房17万套;据统计,2018-2019年累计已完成建设筹集公共住房18.8万套、商品住房12.07万套,完成率分别为60%、75%。

(二)城市更新是完善公共基础设施的重要途径

深圳的高速发展和人口的急剧增长,现有的医疗、教育、养老等公共设施越来越不能满足人民日益增长的需求,尤其是原关外地区。经过十余年的发展,城市更新项目的土地移交率稳步上升,从28%上升到39%,远远超过了《深圳市城市更新实施细则》规定的15%。截止2019年6月,全市已批的城市更新规划落实了中小学校131所、幼儿园272所、医院3所,社区健康服务中心260处、公交首末站203处,配建保障性住房约873万平方米,城市更新成为深圳公共基础设施的最大来源之一。

综上,城市更新经过十余年的市场发展,已经成为“三驾马车”中活力最强、贡献最大的途径之一,是完善基础设施建设、提供各类住房的重要手段。

二、城市更新发展的困境

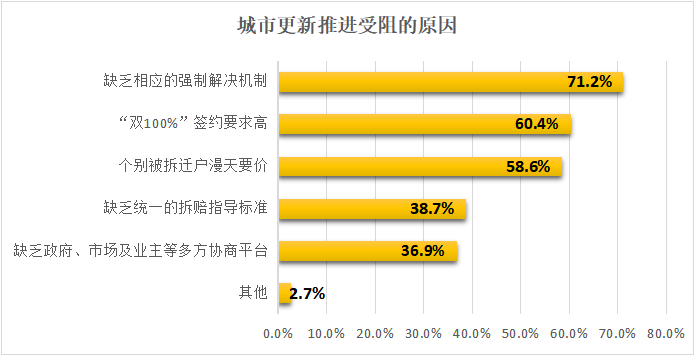

根据2019年对从事深圳市城市更新业务的百余家企业的调查,超过70%的企业认为造成城市更新项目推进困难的主要原因是拆迁谈判困难和城市更新政策频出导致的不可控因素增加,而谈判签约困难是最主要的因素。据统计,截止2020年6月份,全市已列入城市更新计划的项目用地面积达到67平方公里,但进入实施主体确认阶段的项目仅占34%,尚有66%的项目尚未获得实施主体确认,其主要原因就是拆迁谈判困难。

三、破解困境之路—— 《深圳经济特区城市更新条例》

(一)立法背景

党的十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,首次提出“实施城市更新行动”,为创新城市建设运营模式、推进新型城镇化建设指明了前进方向。

2019年8月,中共中央国务院发布了《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,要求深圳在城市空间统筹利用等重要领域深化改革、先行先试。为此,深圳市在全国开展城市更新立法,在坚持政府统筹的前提下,以市场化模式推进城市更新,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,充分调动政府、业主、市场主体等多方面的积极性,确保城市更新积极、快速、高效推进。2020年12月30日,《深圳经济特区城市更新条例》(以下简称“条例”)经深圳市六届人大常委会第四十六次会议表决通过,自2021年3月1日起实施。这是深圳十余年城市更新实践经验的智慧结晶,也是全国首部城市更新立法,为破解城市更新实施困难提供了新的解决思路。

(二)立法亮点

1. “政府统筹+市场运作”双驱动

为破解城市更新“拆不动、赔不起、玩不转”的窘境,《条例》通过立法进一步明确了城市更新政府统筹、规划引领、公益优先、节约集约、市场运作、公众参与的原则,政府以城市更新计划、规划引领,明确市场主体进入门槛和选定方式、规定市场主体变更程序、统一最低补偿标准、规范实施程序、监管实施过程、建立退出机制,市场主体负责具体谈判签约、融资建设与回迁安置,在市场主体难以发挥作用时由政府以征收的形式介入,以“政府统筹+市场运作”双驱动,助力更新项目继续推进。

2.以公共利益优先为导向,以“征收”破解“钉子户”等难题

为破解“搬迁难”,《条例》创设了“个别征收+行政诉讼”模式,规定已签订搬迁补偿协议的专有部分面积和物业权利人人数占比均不低于95%,且经区人民政府调解未能达成一致的,为了维护社会公共利益、推进城市规划的实施,区人民政府可以依照法律、行政法规及本条例规定对未签约部分房屋实施征收。城中村合法住宅、住宅类历史违建部分可参照执行。依照本条例规定对未签约房屋实施征收的,可不纳入全市年度房屋征收计划,由区人民政府参照国家和本市国有土地上房屋征收与补偿的有关规定,依法分别作出征收决定。

“个别征收+行政诉讼”模式破解了过去的“双百”困境,让不签约的房屋权利人承担一定的征收压力,同时可以很大程度提振市场主体参与城市更新的信心,提高城市更新效率,尤其是对一些谈判签约推动到95%以上卡壳的项目来说无疑将是极大的利好消息。但是实施征收程序复杂、耗时长,并不符合政府、市场主体、房屋权利人的利益,可以预测,征收将成为一种手段督促各方仍以协商的方式达成补偿协议,在督促无法发挥作用后,征收才会成为城市更新项目兜底手段。

3. 明确补偿方式和补偿标准

《条例》规定,对已登记的商品性质住宅物业(即红本住宅)采用原地产权置换的,按照套内面积不少于1:1的比例进行补偿;产权置换的实际面积不得少于约定面积,因误差导致超出面积在3%以内的,物业权利人可以不再支付超面积部分的房价。

本次《条例》中明确提出了补偿标准,有助于化解城市更新签约谈判中补偿标准的最大难题,使无序的城市更新补偿有了一定的标准,对规范整个行业有积极的促进作用。

除此以外,《条例》还从多方面对市场主体及其开发建设行为进行了规定,如明确规定了旧住宅区的城市更新需由辖区街道办事处负责申报、明确了城市更新单元实施计划管理、规定参与城市更新的市场主体的的进入资质和退出变更机制、以及历史文化保护责任等。

我们相信,《条例》的出台能破解城市更新拆迁谈判中的难题,提振市场主体参与城市更新的信心、加快城市更新的进程,从而缓解深圳住房不足的困难,达到政府、实施主体、物业权利人各方共赢的目的。